Perkembangan Teknologi Produksi Tanaman

Accumini.com – Produksi adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Contohnya, menanam jagung merupakan kegiatan produksi untuk menghasilkan barang, sedangkan mengolah jagung menjadi keripik merupakan kegiatan untuk menambah nilai guna barang tersebut.

Untuk menghasilkan suatu barang, dibutuhkan proses yang disebut proses produksi. Dalam proses ini, teknologi berperan penting dalam menciptakan produk yang berkualitas dalam waktu yang lebih singkat. Hal ini juga berlaku dalam dunia pertanian, khususnya produksi tanaman.

Perlu kita sadari bahwa teknologi produksi zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Dahulu, masyarakat sudah mampu menghasilkan barang, tetapi dengan peralatan yang masih sangat sederhana. Meski sederhana, alat-alat tersebut sudah dapat membantu dan mempermudah pekerjaan mereka. Teknologi semacam ini dikenal sebagai teknologi tradisional.

Teknologi tradisional masih bisa kita jumpai hingga sekarang, terutama di daerah-daerah pedalaman. Misalnya, saat seseorang mengolah sawah—sebelum ditanami, tanah digemburkan menggunakan cangkul, sebuah alat pertanian yang sederhana. Cara ini membutuhkan lebih banyak tenaga manusia. Selain itu, ada pula yang masih menggunakan bajak tradisional yang ditarik oleh kerbau. Meskipun menggunakan bantuan hewan, proses ini tetap membutuhkan keterlibatan tenaga manusia.

Seiring perkembangan zaman, manusia semakin maju dan mulai memanfaatkan peralatan modern hasil dari kemajuan teknologi, seperti traktor. Alat ini tidak hanya mempercepat proses pengolahan lahan, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap tenaga manusia secara langsung.

Lalu, bagaimana dengan kondisi saat ini? Seiring berkembangnya teknologi, produksi tanaman di sektor pertanian juga mengalami kemajuan yang pesat. Penggunaan alat dan mesin pertanian modern telah membantu petani meningkatkan efisiensi dan hasil produksi mereka. Selain traktor, kini ada berbagai teknologi seperti irigasi otomatis, drone pemantau tanaman, sensor tanah, hingga aplikasi pertanian digital yang semakin mempermudah pekerjaan para petani.

Dengan perkembangan ini, pertanian tidak lagi dianggap sebagai pekerjaan konvensional semata, tetapi sudah menjadi bagian dari sektor industri yang berbasis teknologi tinggi. Inilah tantangan dan peluang baru bagi generasi muda untuk lebih tertarik dan berkontribusi dalam dunia pertanian modern.

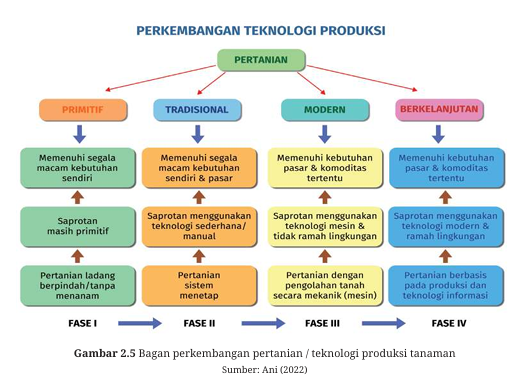

Kegiatan pertanian menjadi salah satu faktor pendukung munculnya peradaban manusia dan berkembangnya kebudayaan. Mengapa demikian? Manusia dari zaman dahulu sampai sekarang selalu membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, berkembanglah pertanian. Awalnya, pertanian mengkondisikan sekelompok orang untuk menetap, bercocok tanam, menciptakan alat-alat pendukung. Lambat laun, wajah pertanian berkembang seperti yang terlihat saat ini. Berdasarkan perkembangannya, teknologi produksi tanaman dikelompokkan menjadi empat fase.

Fase I: Pertanian Primitif

Pertanian primitif dimulai saat suatu kelompok orang menetap di suatu wilayah dan bercocok tanam secara sederhana untuk menjaga ketersediaan pangan bagi diri mereka sendiri. Fase ini dimulai pada zaman kebudayaan batu muda (Neolitikum), kebudayaan batu besar (Megalitikum), dan kebudayaan perunggu. Kebudayaan Neolitikum ditandai dengan alat bantu pertanian seperti kapak lonjong dan kapak persegi besar (beliung atau cangkul), sedangkan kebudayaan perunggu ditandai dengan alat berupa kapak perunggu.

Fase II: Pertanian Tradisional

Pertanian tradisional merupakan sistem bercocok tanam yang mengandalkan alam, musim, dan cuaca. Lahan digunakan secara berpindah-pindah dan alat yang digunakan masih sangat sederhana seperti pacul, sabit, kampak, parang, garu, gasruk, tugal, gerejeg atau gebotan (untuk merontokkan bulir padi), ketam, ani-ani, dan lesung untuk menumbuk gabah pascapanen. Kegiatan ini umumnya dilakukan untuk kebutuhan pangan keluarga sendiri (subsisten), dengan produktivitas yang rendah. Ciri khas lain adalah nilai-nilai spiritual yang melekat dalam praktik pertanian seperti upacara Wiwitan di Jawa Tengah, Nyobeng di Kalimantan Barat, Jamasan dan Kadeso oleh masyarakat Samin di Blora, tradisi Ngarot di Indramayu, serta Legu Dou di Tidore, Maluku Utara. Pertanian tradisional ramah lingkungan karena tidak menggunakan pestisida atau pupuk kimia, namun masih sangat bergantung pada tenaga manusia atau hewan, dan tidak melibatkan teknologi produksi modern.

Fase III: Pertanian Modern (Revolusi Hijau)

Dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan pangan meningkat sehingga sistem pertanian tradisional bertransformasi menjadi pertanian modern. Revolusi hijau ditandai dengan penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara intensif dan meningkatnya produktivitas terutama pada komoditas padi. Penggunaan alat dan mesin pertanian modern seperti traktor, rotavator, sprinkler, mist blower, dan cultivator juga semakin meluas. Petani mulai dikenalkan dengan bibit unggul dan sistem pertanian baru. Namun, penggunaan pupuk dan pestisida kimia menyebabkan pencemaran lingkungan dan ketergantungan pada input eksternal seperti bibit F1 bersertifikat.

Di Indonesia, revolusi hijau diterapkan pada masa Orde Baru (1970–1980) melalui program seperti:

a. Ekstensifikasi pertanian – perluasan lahan pertanian

b. Diversifikasi pertanian – penganekaragaman jenis tanaman

c. Intensifikasi pertanian – optimalisasi lahan melalui Panca Usaha Tani (pengolahan tanah, bibit unggul, pemupukan tepat, pengendalian hama, irigasi baik)

d. Rehabilitasi pertanian – pemulihan lahan kritis

Revolusi hijau membawa dampak positif seperti meningkatkan ketahanan pangan nasional, kesejahteraan petani, perekonomian pedesaan, dan kesadaran adaptasi teknologi. Namun juga membawa dampak negatif antara lain:

-

Ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia

-

Ketergantungan pada bibit unggul

-

Pencemaran lingkungan

-

Ketimpangan penggunaan teknologi modern antara petani kaya dan miskin

-

Kapitalisme pertanian

-

Perubahan sistem panen dari gotong royong menjadi sistem upah atau pemborongan

-

Modal produksi lebih mahal

-

Hilangnya varietas asli tanaman

-

Ledakan hama

Karena dampak negatifnya cukup besar, masyarakat mulai beralih ke pertanian yang lebih ramah lingkungan.

Fase IV: Pertanian Berkelanjutan

Pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture) adalah sistem pertanian yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta konservasi sumber daya alam untuk generasi mendatang. Indikator keberhasilannya meliputi lingkungan lestari, ekonomi meningkat (kesejahteraan petani), dan diterima secara sosial oleh masyarakat.

Kegagalan sebagian aspek revolusi hijau mendorong para ahli pertanian untuk kembali ke prinsip-prinsip alami, atau back to nature. Sistem pertanian berkelanjutan seperti pertanian organik terintegrasi, pertanian ekologis, pertanian selaras alam, permaculture, biodynamic, hingga pertanian presisi mulai berkembang dan menjadi solusi di era menuju abad ke-21.

Beberapa indikator pertanian berkelanjutan antara lain:

-

Menghasilkan produk berkualitas dan memadai

-

Mendorong siklus biologis dalam ekosistem

-

Membudidayakan tanaman secara alami

-

Menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah jangka panjang

-

Menjaga keanekaragaman genetik sistem pertanian

-

Menghindari pencemaran dari teknik pertanian

Dengan demikian, pertanian berkelanjutan menjadi kunci dalam memastikan ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat di masa kini maupun masa depan.